数ある候補地から静岡県小山町を選び富士スピードウェイ建設は動き出した

数ある候補地から静岡県小山町を選び富士スピードウェイ建設は動き出した

1963年5月に鈴鹿サーキットで、最初の4輪レースとなる第1回日本グランプリが開催された。レースは2日間で計11行われ、20万人もの観衆が詰めかけた。そして翌64年5月に開催された、第2回日本グランプリはレースのレベルが大幅にアップしたこともあり、2日間の観客動員数は24万人

に上った。

自動車産業の発展とともに、高度成長の波に乗る日本でもモータースポーツに対する関心は高まっていた。それに後押しされるように、首都圏から近い場所にサーキットを建設しようという動きが出てきた。こうして具体的な建設案が上げられ、1966年に静岡県小山町にオープンしたのが富士スピードウェイだ。同時期に動き、完成に至ったのは1965年オープンの船橋サーキット(千葉県船橋市)がある。

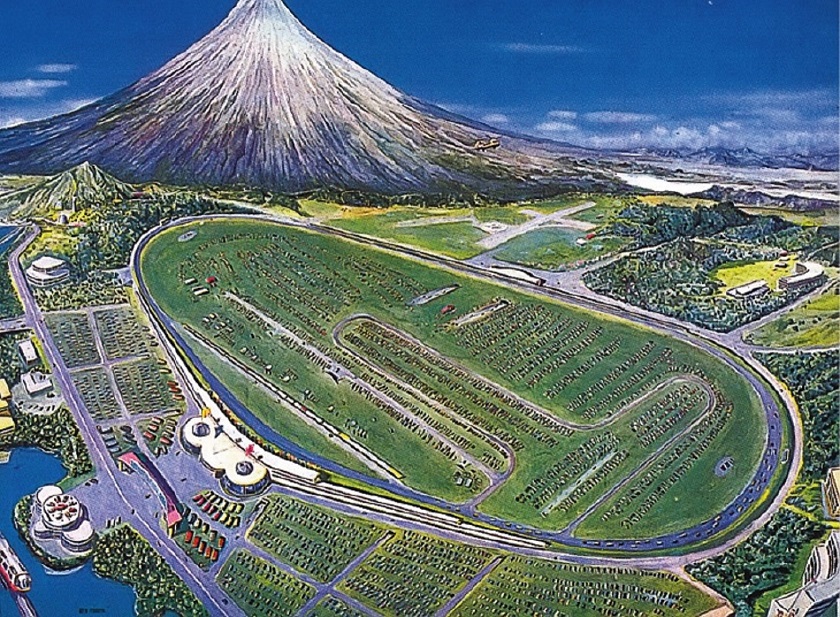

富士スピードウェイ建設に向けた第一歩は、当時自動車部品の輸入代理業に携わっていた在日アメリカ人、ドン・ニコルスが母国で行われていたストックカーレースを日本へ持ち込もうとしたことだった。その開催場所として、オーバルコースの建設に乗り出し、1963年12月18日に日本ナスカー株式会社を設立。翌年1月には、アメリカのナスカー株式会社と技術並びにレース運営に係わる契約に調印し、会社の上層部はフロリダ州のデイトナ・スピードウェイを視察。そこで、ベテランのコース設計者であるチャールズ・マニーペニーにコースレイアウトを依頼。同年6月には、候補地の中から静岡県小山町の地が選ばれる。

オーバールコースからヨーロッパタイプとの折衷案に

準備が着々と進む中、1964年にF1などで活躍したスターリング・モスが来日してコースを視察。彼の助言を参考にしながら、コースレイアウトの見直しが図られ、最終的に純粋なオーバールコースは日本のレースに適さないと判断された。それにより、1965年2月にナスカーとの契約を白紙解除し、会社名も富士スピードウェイ株式会社に変更。コースレイアウトは、アメリカのオーバル的な要素とヨーロッパタイプのS字コーナーやヘアピンを配した折衷案で落ち着くこととなった。

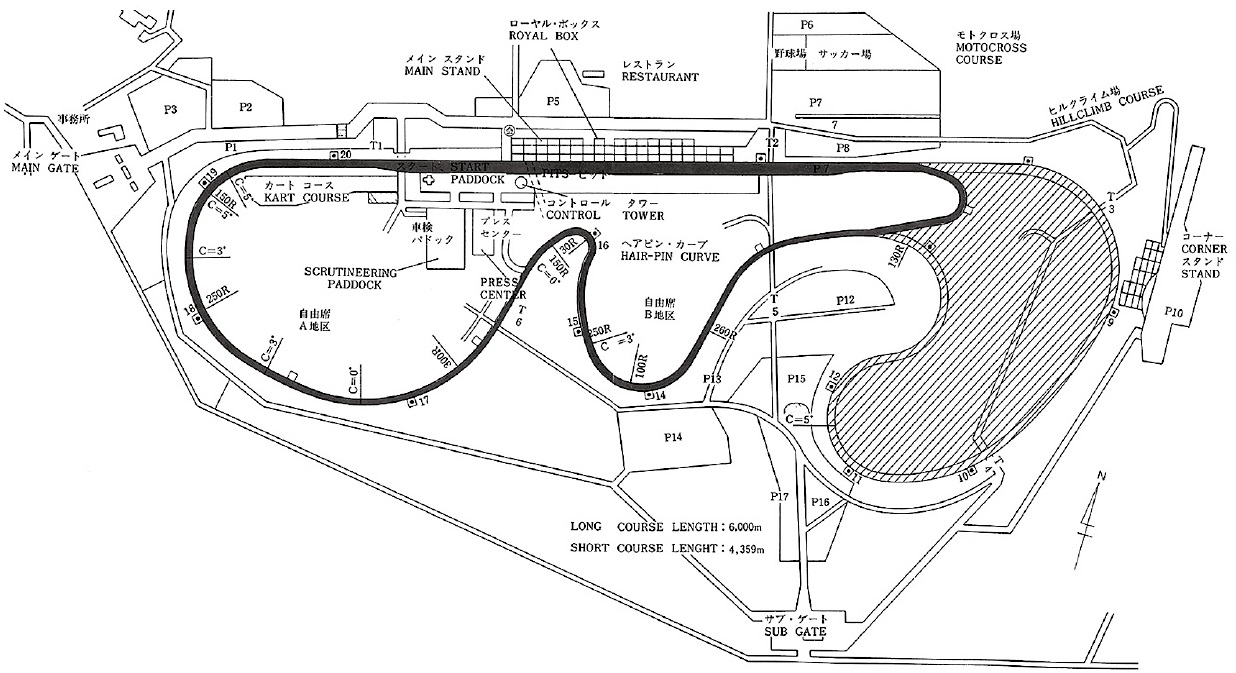

こうして着工された工事は、富士の裾野の約150万坪という広大な敷地で、尾根を切り崩した土で谷を埋めるという、想像を絶する造成作業が行われた。切り開かれた地面には、1周6㎞のコースが敷かれ、舗装作業も進んでいく。あわせて、グランドスタンドやピット、コントロールタワーなどの建設も進められた。広大な土地を舞台に繰り広げられた工事は、様々な困難もあったが、関係者が力を合わせて乗り越えながら、1965年12月にようやく完成の運びとなったのである。

最初のビッグイベントは第3回日本グランプリ

最初のビッグイベントは第3回日本グランプリ

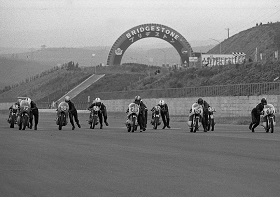

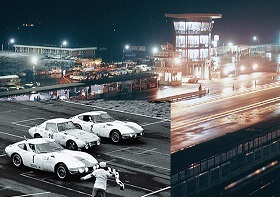

コース、施設が完成した富士スピードウェイは、1966年1月3日に営業を開始。3月12 ~ 13日にはオープンイベントとして、2輪レースであるMCFAJ主催の「第7回全日本モーターサイクルクラブマンレース」を開催。その2週間後の26 ~ 27日には最初の4輪レース「第4回クラブマンレース」を開催した。富士スピードウェイ初の4輪レース(スポーツカークラス)では、トヨタRTXを駆る細谷四方洋が優勝して歴史に名を刻んだ。このレースのエキシビジョンには、当時現役のF1ドライバーであったジム・クラークがゲストとして登場し、F2マシンのロータス32でコースの試走を行っている。

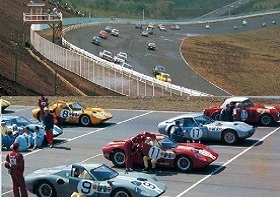

そして5月2 ~ 3日には、鈴鹿サーキットで過去2回開催された日本グランプリの第3回大会が富士スピードウェイを舞台に行われた。同サーキット初のビッグレースは、プロトタイプを含むレース専用マシンによるメインレース、市販車ベースによるサポートイベントなどを併催。トヨタ、日産、プリンス、ポルシェなどが熱い戦いを繰り広げ、決勝日には9万5000人もの大観衆を集めた。

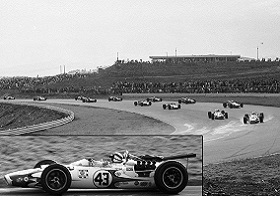

その後も日本インディ、富士24時間耐久レース、日本Can-Amなど魅力的なビッグレースを続々と開催していく。日本独自のレースだけでなく、海外で人気のシリーズも日本に紹介していくことで、モータースポーツの発展に寄与。日本メーカーも富士スピードウェイで行われたレースへの参戦で、技術力を磨き、市販車へ技術のフィードバックを行っていた。

富士GCの誕生と日本初のF1開催!

富士GCの誕生と日本初のF1開催!

ワークスからプライベーターが主役の時代に

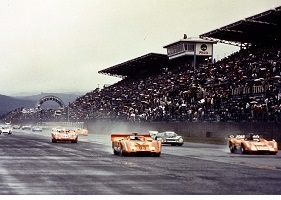

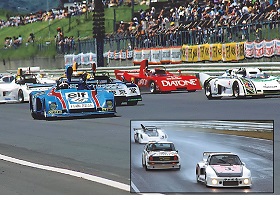

1960年代、国内最大のレースは日本グランプリであったが、日産の不出場声明を受けてJAFは1970年の開催中止を発表。そこで、開催サーキットである富士スピードウェイが企画したのが富士グランチャンピオンシリーズ(GC)、通称“富士グランチャン”であった。

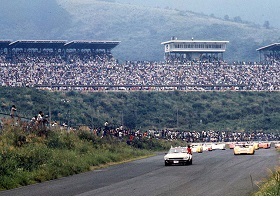

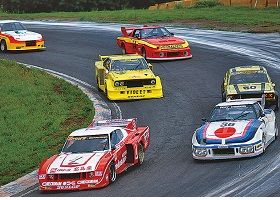

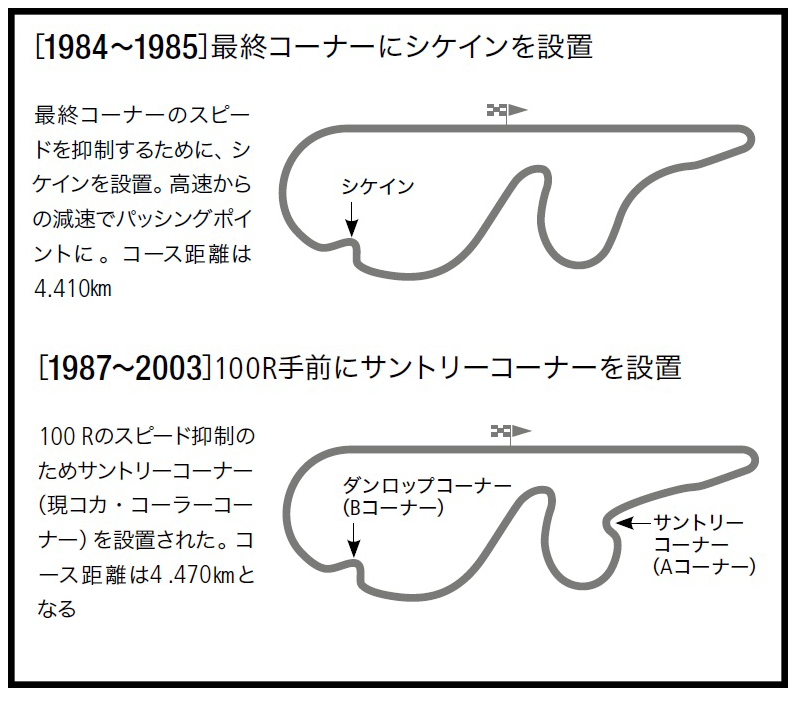

1971年にスタートしたGCは、プライベートチームが主役のシリーズとして徐々に人気が高まっていき、70年代半ばには日本のトップカテゴリーへと成長。メーカーのワークスドライバーの参戦もあり、レースのレベルや盛り上がりは年々高まっていった。また、GC併催レースとしてツーリングカーによるマイナーツーリング、スーパーツーリング、シルエットフォーミュラによるスーパーシルエットなどが開催され、国産市販車を改造したマシン同志の戦いに注目が集まっていた。 この時代、レースは主に6㎞のフルコースで行われていたが、1974年のGC第2戦で発生した多重事故を境に第1コーナーであった30度バンクの使用を中止。新たなコースレイアウトとして、4.3㎞の右回りショートコースで営業を開始した。

この時代、レースは主に6㎞のフルコースで行われていたが、1974年のGC第2戦で発生した多重事故を境に第1コーナーであった30度バンクの使用を中止。新たなコースレイアウトとして、4.3㎞の右回りショートコースで営業を開始した。

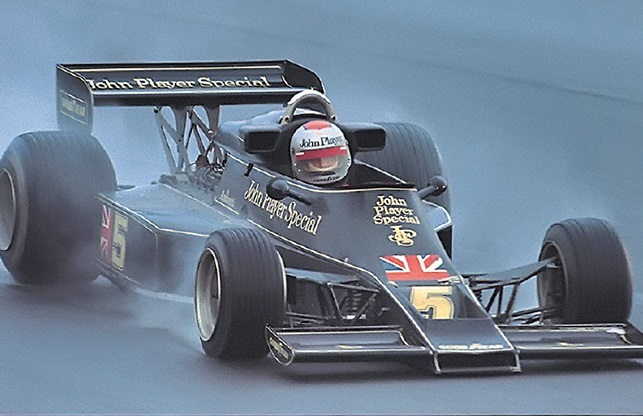

F1世界選手権の人気の高まりを受け、1974年にはF1のマシン、ドライバーを招聘してデモランを敢行。 1976年には日本初の「F1世界選手権イン・ジャパン」を開催。ニキ・ラウダとジェームス・ハントによる年間チャンピオン争いに加え、国産

マシンや日本人ドライバーの挑戦もあり、雨中の決勝レースに多くの観衆の目はくぎ付けとなった。

1976年には日本初の「F1世界選手権イン・ジャパン」を開催。ニキ・ラウダとジェームス・ハントによる年間チャンピオン争いに加え、国産

マシンや日本人ドライバーの挑戦もあり、雨中の決勝レースに多くの観衆の目はくぎ付けとなった。

翌年も「F1日本グランプリ」としてF1レースは開催されたが、レース中の不幸な事故により、以降の開催はキャンセルされてしまった。

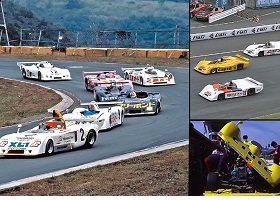

一方1977年には、富士ロングディスタンスシリーズが開始され、プライベートチームによるプロフェッショナルレースが確立されていった。このシリーズは後に、ル・マン24時間レースを頂点とするグループCカーによる耐久レースの興隆へと続いて行き、富士スピードウェイを代表するレースになっていく。

また、1970年代は中東危機を背景とするオイルショックを始め、暴走族や環境問題にレース界が多大な影響を受けた時代となり、富士スピードウェイもこの時代の波に徐々に飲み込まれていくことになる。

GCシリーズの興隆と衰退

GCシリーズの興隆と衰退

世界耐久選手権レース(WEC)の開催!

1980年代前半より富士スピードウェイを取り巻く環境は、激しく動きだすことになる。様々な要因を元に、レース場廃止に向けた活動が活発化、遂には親会社の三菱地所から廃止転用案も出される事態となった。この論争は地元関係者や行政を巻き込んだ騒動となったが、数年にわたる地元地権者やレース関係者など多くの人の存続運動などにより廃止案は1986年に撤回された。

この頃から世はバブル景気に沸き始めモータースポーツ界もかつてない盛り上がりを見せるようになる。鈴鹿サーキットでのF1日本GPの再開をはじめ、多くのスポンサーや芸能人がレースに目を向け、レースクィーンもこの時代に生まれたものである。モータースポーツが社会に認知された華やかな時代であった。その後、バブル景気崩壊と共にブーム的な狂騒は沈静化し、以降モータースポーツ界は新しい局面を迎えることになっていく。

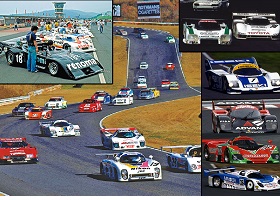

1970年代に観客を魅了し人気シリーズへと発展した富士グランチャンピオンシリーズ(GC)は、1980年からは当時のトップフォーミュラであるF2のシャシーを流用するようになり、ムーンクラフトを始めとするカスタマーが専用カウルを開発して技術を競っていた。80年代前半のF2シャシーの構造はグランドエフェクトカー(ウイングカー)となっており、車両性能は大きく向上した反面、大きなアクシデントも発生した。 また、GCシリーズサポートレースであるマイナーツーリング、スーパーシルエット、JSSなどの人気も高く、サポートレース見たさの観客も現れるほどであった。星野一義、ジェフ・リース、中嶋悟、松本恵二らスター選手の活躍とレーシングチームの人気で長年にわたり多くの観衆を集めたGCシリーズであったが、グループC、フォーミュラレースの人気にバトンを渡し1989年をもってその役目を終えることとなった。

また、GCシリーズサポートレースであるマイナーツーリング、スーパーシルエット、JSSなどの人気も高く、サポートレース見たさの観客も現れるほどであった。星野一義、ジェフ・リース、中嶋悟、松本恵二らスター選手の活躍とレーシングチームの人気で長年にわたり多くの観衆を集めたGCシリーズであったが、グループC、フォーミュラレースの人気にバトンを渡し1989年をもってその役目を終えることとなった。

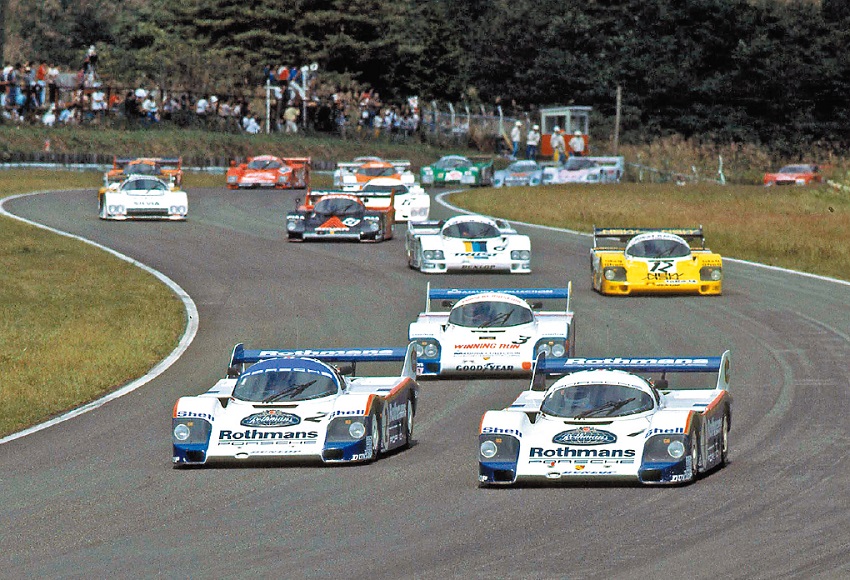

一方、1982年には、5年ぶりとなる世界選手権である世界耐久選手権第7戦がWECインジャパンとして開催される。ポルシェ、ランチアの海外ワークスチームに、富士LDへ参戦する国内勢が勝負を挑むもその速さに衝撃を受け、国内メーカーはグループCカーの開発にチカラを注いでいくこと

となる。

一方、1982年には、5年ぶりとなる世界選手権である世界耐久選手権第7戦がWECインジャパンとして開催される。ポルシェ、ランチアの海外ワークスチームに、富士LDへ参戦する国内勢が勝負を挑むもその速さに衝撃を受け、国内メーカーはグループCカーの開発にチカラを注いでいくこと

となる。

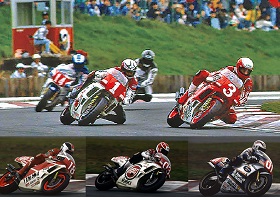

この時代の富士と言えば耐久レースのイメージが強く、富士LD ~ JSPC(全日本スポーツプロトタイプカー選手権)の他、1985年スタートのグループA車両による国際レース、インターTECもツーリングカー耐久レースとして人気を博した。また外国人ドライバーも多く参戦したトップフォーミュラ(F2 ~ F3000)による戦い、2輪のGPライダーを招聘したオートバイレースSUPER SPRINTなども人気レースとして多くの観客を集めていた。

F3000、F3、ツーリングカー、GTレースなど

F3000、F3、ツーリングカー、GTレースなど

現代へと続くカテゴリーが誕生した時代

1990年代は富士スピードウェイも設備の近代化を推進し、1993年4月には新設されたコントロールセンター、ピット棟が竣工された。コントロールセンターは監視モニターの整った管制室や競技役員室、VIPルームを備え、ピット棟は、ガレージタイプピットと2Fに多目的ルームを備えた世

界的にも充実した近代設備を持つサーキットへ生まれ変わっていった。

また、1990年にはヘアピンコーナー先にオートバイレース専用のMCコーナーも新設されている。

1980年代後半から鈴鹿サーキットにおいて復活したF1日本GPは日本のレース界にもさまざまな好影響を与え、F3000、F3シリーズなどはエントラント数も観客数も大変な盛況ぶりであった。

1990年にはF3の国際レースであるインターナショナルF3リーグが開催され、マカオGPとともに次世代ヒーローの活躍の舞台となり、初代ウイナーにはミハエル・シューマッハーが輝いている。海外から来る才能あふれるヤングドライバーたちの走りに、日本のレース界が大いに刺激を受けた時代でもあった。

しかし、平成へと時代は移るとバブルと呼ばれた好景気はその勢いを急速に失っていき1990年代初頭よりモータースポーツ界は徐々に厳しい局面を迎えることとなっていく。

富士スピードウェイでこの時代絶大な人気を誇ったグループCカーによる富士ロングディスタンスシリーズ(全日本スポーツプロタイプカー耐久選手権の富士戦)は、1991年のFIAのルール変更(3.5ℓ NAエンジン・燃料規制なし)の影響を受けて1992年でその姿を消してしまう。 一方、グループA規定のツーリングカー耐久として人気を博したインターTECでは、前年に復活した日産スカイラインGT-R(BNR32)が1990年に鮮烈デビュー。この年に始まったN1規定のツーリングカーによる耐久レースなどを含め、ツーリングカーレースを席巻していく。GT-Rの人気

は凄まじく、ルール変更によるグループA規定開催最終年となった1993年インターTECには、9万人以上の観衆が富士スピードウェイに来場した。その後インターTECはFIA規定に従いスプリントレースが主体のJTCC(全日本ツーリングカー選手権)へと移行していくが、主要メーカーの撤退や参加台数の減少に伴い開始から5年でその役割を終えることとなる。インターTECの名称はその後、N1規定のツーリングカー耐久レースにスーパーTECとして引き継がれ、現在のスーパー耐久シリーズへと発展していくことになる。

一方、グループA規定のツーリングカー耐久として人気を博したインターTECでは、前年に復活した日産スカイラインGT-R(BNR32)が1990年に鮮烈デビュー。この年に始まったN1規定のツーリングカーによる耐久レースなどを含め、ツーリングカーレースを席巻していく。GT-Rの人気

は凄まじく、ルール変更によるグループA規定開催最終年となった1993年インターTECには、9万人以上の観衆が富士スピードウェイに来場した。その後インターTECはFIA規定に従いスプリントレースが主体のJTCC(全日本ツーリングカー選手権)へと移行していくが、主要メーカーの撤退や参加台数の減少に伴い開始から5年でその役割を終えることとなる。インターTECの名称はその後、N1規定のツーリングカー耐久レースにスーパーTECとして引き継がれ、現在のスーパー耐久シリーズへと発展していくことになる。 また、F1とともに人気の高かった全日本F3000選手権は、GCレースが終了した富士スピードウェイでは主流のレースとなっていた。片山右京や髙木虎之介などのF1レギュラードライバーを輩出した国内トップフォーミュラシリーズは、1996年から国内独自路線の「フォーミュラ・ニッ

ポン」をスタートさせることになる。現在は、「スーパー・フォーミュラ」として、その地位を築き上げて多くのスター選手を育んでいる。

また、F1とともに人気の高かった全日本F3000選手権は、GCレースが終了した富士スピードウェイでは主流のレースとなっていた。片山右京や髙木虎之介などのF1レギュラードライバーを輩出した国内トップフォーミュラシリーズは、1996年から国内独自路線の「フォーミュラ・ニッ

ポン」をスタートさせることになる。現在は、「スーパー・フォーミュラ」として、その地位を築き上げて多くのスター選手を育んでいる。

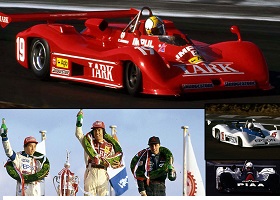

そして近年大人気シリーズであるSUPER GTの源流である全日本GT選手権もこうした時代に誕生する。スポーツカー(グループCカー)耐久レースが存続できなくなると、アメリカIMSAシリーズのGTS、GTUクラスやル・マン24Hレースでも主流になりつつあったGTクラスを参考にした独自

のGT車両(ツーリングカーの改造範囲を広げたレース専用車)による新レースが考案され、富士スピードウェイを中心にシリーズは企画された。 1993年に全日本GT選手権としてスタートし、IMSAシリーズから招聘されたGTU車両と混走するIMSA GTチャレンジレースとしてGT開幕戦は行わ

れた。初年度GTクラスは日産の2台のみで、残りは1989年に終了したGCレースの人気サポートレースであったJSSクラスが占めるという門出であった。翌年より参加台数も徐々に増え、その後トヨタやホンダの本格参戦もはじまると全日本GTレースは、国内主要サーキットで観客を魅了する興行型シリーズに育っていく。

1993年に全日本GT選手権としてスタートし、IMSAシリーズから招聘されたGTU車両と混走するIMSA GTチャレンジレースとしてGT開幕戦は行わ

れた。初年度GTクラスは日産の2台のみで、残りは1989年に終了したGCレースの人気サポートレースであったJSSクラスが占めるという門出であった。翌年より参加台数も徐々に増え、その後トヨタやホンダの本格参戦もはじまると全日本GTレースは、国内主要サーキットで観客を魅了する興行型シリーズに育っていく。

90年代最後の1999年には富士スピードウェイ創設35周年を記念して「ル・マン富士1000㎞」レースを開催し、当時のル・マン24Hに参戦していたトヨタと日産のワークス車両が激しい戦いを繰り広げた。こうした流れは後の世界耐久選手権(WEC)富士6時間レースの開催など、スポーツカー耐久の世界戦を招致する現在の活動にも通じるものであった。

世界最高峰の選手権からマラソン、ママチャリまで

世界最高峰の選手権からマラソン、ママチャリまで

幅広くレースイベントを開催

バブル経済の頂点と終焉を味わうことになった90年代を経て、日本経済も緩やかな回復基調となり、新たな世紀を迎える頃には携帯電話やパソコンなどが牽引する「ITバブル」の時代へと突入していた。

こうした景気動向の中、佐藤琢磨などの日本人ドライバーの活躍もあり、国内でのF1人気は日本のモータースポーツ界を牽引する原動力となる。

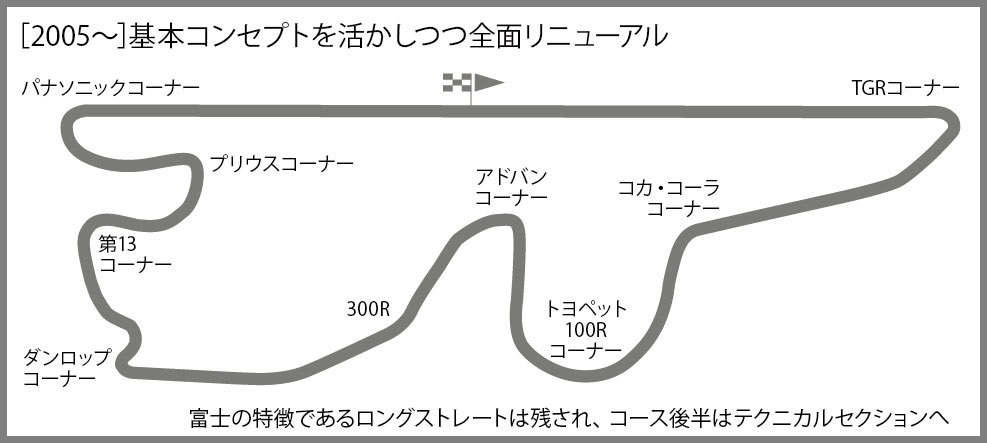

大手メーカーのモータースポーツを取り巻く環境が好転してくると、富士スピードウェイもまた大きな転換期を迎えることになる。2000年にトヨタ自動車による資本参加が正式に発表され、富士スピードウェイはトヨタグループの傘下となり、将来のF1開催をにらんだ大規模なコース改修に着手することになる。 改修は2003年9月から2005年初頭まで約1年半を休業して、富士スピードウェイの施設のほぼすべてを新設するビッグプロジェクトとなった。。2005年4月、1年半の工事期間を経て、ドイツTilke社の設計(F1サーキットを多く設計するデザイン会社)によって生まれ変わったレーシングコースがリニューアルオープンした。新コースは、全長こそ大きく変化していないが、それまでの最終コーナー付近を大きく造成して新たに設けられたテクニカルコーナーセクションや、旧コースの雰囲気を残しながらも、大幅に安全性が向上した最新のアスファルトセーフティーゾーンを設けた高速コーナーで構成され、富士の名物であるロングストレートも残しながら、サーキット最高基準のFIAグレード1を取得するレーシングコースとして発表された。

改修は2003年9月から2005年初頭まで約1年半を休業して、富士スピードウェイの施設のほぼすべてを新設するビッグプロジェクトとなった。。2005年4月、1年半の工事期間を経て、ドイツTilke社の設計(F1サーキットを多く設計するデザイン会社)によって生まれ変わったレーシングコースがリニューアルオープンした。新コースは、全長こそ大きく変化していないが、それまでの最終コーナー付近を大きく造成して新たに設けられたテクニカルコーナーセクションや、旧コースの雰囲気を残しながらも、大幅に安全性が向上した最新のアスファルトセーフティーゾーンを設けた高速コーナーで構成され、富士の名物であるロングストレートも残しながら、サーキット最高基準のFIAグレード1を取得するレーシングコースとして発表された。 1977年以来となる世界最高峰のF1を新生サーキットで開催

1977年以来となる世界最高峰のF1を新生サーキットで開催

新生富士スピードウェイはF1開催を推進し、2007 ~ 2008年にはF1世界選手権日本グランプリを実施。富士スピードウェイとしては1977年以来のF1開催であったが、初年度は雨と霧、周辺交通の麻痺など不幸な状況が重なり観客の混乱を起こして翌年は前年の教訓から大きく観戦環境の改善を行い無事に開催を果たしたが、F1開催の華やかさとは裏腹に、リーマンショックなどの経済混乱から国内メーカーのF1撤退もあり、その影響を受けた富士スピードウェイでのF1開催は70年代と同様にわずか2年で幕を降ろすことになってしまった。

2回のF1レースは、最高峰に相応しい内容で、2007年は雨で荒れ模様となったレースをポールポジションからスタートしたルイス・ハミルトン(マクラーレン・メルセデス)が制し、2008年はフェルナンド・アロンソ(ルノー)がロバート・クビカ(BMWザウバー)との接戦を逆転で勝利

を飾った。 大人気のSUPER GTと日本のトップフォーミュラ

大人気のSUPER GTと日本のトップフォーミュラ

国内レースに目を転じると、90年代に富士スピードウェイでスタートした全日本GT選手権(JGTC)は、2000年のセパン(マレーシア)戦を皮切りに国際化。2005年から「SUPER GT」として日本独自の進化を果たしていった。GT500クラスはトヨタ(レクサス)、ニッサン、ホンダの3大メーカーの対決図式が固まり、GT300クラスは、国際規格であるGT3車両の参戦で国内GT300クラスとの激しい戦いが繰り広げられ、日本で最多の動員を誇る人気シリーズとなる。富士スピードウェイでは5月のゴールデンウィークと夏期に2回開催され、グランドスタンドは観客で埋めつくされるほどの大人気カテゴリーへと発展していった。 日本F3000選手権を引き継ぐ形で1996年にスタートした。高木虎之介や本山哲の活躍、松田次生や中嶋一貴といった日本人トップドライバーたちのハイレベルな戦いが注目された。そして2013年にシリーズ名称を変更し、現在は「全日本スーパーフォーミュラ選手権」として富士スピードウェイでは7月に開催され人気を博している。

日本F3000選手権を引き継ぐ形で1996年にスタートした。高木虎之介や本山哲の活躍、松田次生や中嶋一貴といった日本人トップドライバーたちのハイレベルな戦いが注目された。そして2013年にシリーズ名称を変更し、現在は「全日本スーパーフォーミュラ選手権」として富士スピードウェイでは7月に開催され人気を博している。

世界耐久選手権を始めとする耐久レースに力を注ぐ

2012年、国際自動車連盟(FIA)は、ル・マン24時間レースを中心としたスポーツカーによる耐久シリーズを立ち上げ、世界耐久選手権(WEC)としてスタートした。

富士スピードウェイでは古くから人気のあったル・マン車両での耐久レースを再び呼び戻すべく努力し、初年度よりWECの1戦として、「富士6時間耐久レース」を開催することとなった。開催初年度には中嶋一貴らが駆るトヨタTS030ハイブリッド(LMP1クラス)が優勝、中野信治らが駆るオレカ03 /ニッサンがLMP2クラス優勝と日本勢の活躍もあり、日本でも大きな注目を集めるカテゴリーとなっていった。 このWECシリーズでは、2016年のル・マン24時間レースにおいてトヨタTS050ハイブリッドを駆る中嶋一貴が優勝目前でトラブルからスローダウン。1991年マツダ以来の日本車優勝が、中嶋の悲痛な「ノーパワー」という叫びとともに消えたシーンが思い浮かぶが、この年の富士ではトヨタの小林可夢偉がポルシェに競り勝って雪辱を果たすというドラマティックなレースがファンの心を摑んだ。

このWECシリーズでは、2016年のル・マン24時間レースにおいてトヨタTS050ハイブリッドを駆る中嶋一貴が優勝目前でトラブルからスローダウン。1991年マツダ以来の日本車優勝が、中嶋の悲痛な「ノーパワー」という叫びとともに消えたシーンが思い浮かぶが、この年の富士ではトヨタの小林可夢偉がポルシェに競り勝って雪辱を果たすというドラマティックなレースがファンの心を摑んだ。

また、参加型レースの最高峰とされたスーパー耐久シリーズでは、レースの長距離化を推進しており2016年には9時間レースを開催。毎年、長距離独特のドラマが生まれ徐々に人気が上がっている。富士スピードウェイはWECやスーパー耐久など、耐久レースに力を入れており、年末のVITZ・86/BRZの6時間耐久レースなども、参加型レースに「耐久」の要素を織り込んだもののひとつ。幅広く参加を募ることでモータースポーツの盛り上げに取り組んでいる。

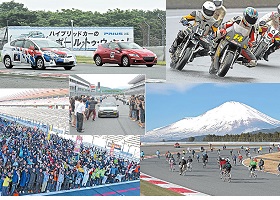

2000年以降の富士スピードウェイは、F1やWECといった世界選手権など様々なレース開催を行ってきたが、大規模興業レースとは一線を画した取り組みも数多く始めている。

参加型モータースポーツやママチャリ、マラソンの開催

参加型モータースポーツの推進では、「ワンメイクレース祭り」を始め、「富士チャンピオンレース」での「インタープロトシリーズ」の併催や「FISCO SPECIAL STAGETRIAL」(サーキットトライアル競技)の開催、「ワンメイクレッスン」(車種別サーキット走行レッスン会)、普段使用しているエコカーを使った参加型エコランレースである「エコカーカップ」、小型オートバイを使った耐久レースである「FSWミニろく」など、幅広い展開を行っている。

レース事業以外では、カゴ付きの買い物自転車、通称ママチャリによる耐久レース「スーパーママチャリGP」を2008年にスタートして毎年大盛況、いまや新年最初のイベントとして定着している。そのほかにもマラソンフェスタといった参加者主体のスポーツイベントをはじめ、人気車種86/BRZが全国から集まるファンイベントの「Fuji 86 Style」などを展開している。このように多くの熱心なファンに支えられている富士スピードウェイは、年間100万人を越える来場者を迎えるサーキットとして、日本のモータースポーツ振興の一翼を担いながらこれからもさらに発展を続けていく。

引用元: 富士スピードウェイ50周年記念冊子「HERITAGE of FUJI Speedway Vol.1-5」